Desde que nació, Everildys Córdoba ha tenido un vínculo especial con los bosques, ríos, playas y el mar de Acandí, municipio del Urabá chocoano en el que se encuentra el Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona. En su infancia, su abuelo le enseñó la importancia de la naturaleza para la supervivencia de las comunidades afrocolombianas y la conexión que existe entre el monte y el mar. Han pasado décadas, y ella, con la convicción que ha dejado más de 30 años de luchas sociales y ambientalistas, mantiene como norte esas enseñanzas y dice que la clave de la conservación es la conectividad porque “todo en la vida está conectado”.

Everildys, una mujer afrodescendiente de mediana edad, líder del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de la Cuenca del Río Tolo y Zona Costera (Cocomasur) explica que cuando la gente viene al Santuario de Flora se emociona con ese pedacito de playa en donde ven a una tortuga desovar, pero no entiende que para que las condiciones de la playa se mantengan y las tortugas puedan llegar, tiene que haber una conectividad en el territorio, porque los humedales que están alrededor del Santuario y los bosques que están más allá hacen posible la llegada de tortugas. Si esos bosques no están en pie, el humedal no tiene cómo sostenerse y si el humedal no está vivo, el río no le da la suficiente agua a la playa para mantener las condiciones que la tortuga necesita. Entonces esto es un sistema de conectividad natural”.

Y continúa…

“Tal es la magnitud de esa conectividad, que la arena de las playas, a la que muchas personas no les interesa o ven como un simple material de construcción, juega un papel importante en mantener el equilibrio en las playas. La arena hace posible que muchos ecosistemas marinos sobrevivan. Vuelvo al ejemplo de las tortugas, si la playa está erosionada y no hay arena, la tortuga se encuentra con una pared y no puede desovar. ¿Si ves cómo hasta la arena hace parte de esa conectividad natural?”

De los nevados al mar: el viaje de una partícula

La conectividad natural que Everildys aprendió del conocimiento ancestral de su abuelo y de las décadas de lucha social y ambiental también ha sido documentada por la ciencia y es mucho más amplía de lo que podría pensarse. Por sorprendente que parezca hay una conexión entre puntos tan distantes como los nevados ubicados en el centro de la plataforma continental de Colombia y las formaciones geológicas submarinas de altamar de los océanos Pacífico y Caribe. Y uno de los hilos que los unen son los ríos.

Al respecto el ingeniero ambiental, doctor en ciencias del mar y profesor de la Universidad del Norte, Juan Camilo Restrepo, afirma que “los ríos son la conexión natural por excelencia entre los procesos continentales y los marinos”. La conclusión parece obvia, para nadie es un secreto que todo lo que transporta un río termina en el mar, sin embargo, lo que la gente no sabe es que, explica Juan Camilo, en todo ese “corredor de aguas y en especial en las desembocaduras y en las zonas marino-costeras se llevan a cabo procesos importantísimos en términos biogeoquímicos, que mantienen la buena salud de los ecosistemas marinos y beneficia al planeta en general”.

Uno de esos procesos es la captura y liberación de carbono. Aunque tradicionalmente se ha pensado que la regulación de este compuesto lo hacen, exclusivamente, selvas como la Amazonía, lo cierto es que ecosistemas marinos como el de manglar, de pastos marinos y de cordilleras y colinas submarinas también lo hacen.

En el caso de los manglares, la captura de carbono viene acompañada con una lista enorme de beneficios directos no solo para los ecosistemas marino-costeros sino para las comunidades que habitan aquellas regiones. Filtran los nutrientes y elementos contaminantes. Sirven de guarderías de peces que en su vida adulta salen a áreas más profundas. Y son un ejército de primer orden en la lucha y mitigación de los efectos del cambio climático: ayudan a contrarrestar el ascenso del nivel mar y disipan el oleaje, con lo cual disminuyen los efectos adversos de la erosión costera.

Otro proceso fundamental tiene que ver con el transporte de nutrientes para los ecosistemas marino-costeros. Desde sus cuencas altas, las corrientes de los ríos llevan consigo sedimentos ricos en minerales y materia orgánica, que en lugares como los manglares y los pastos marinos se convierten en alimentos para la fauna y flora marinas. Este sistema, que se podría llamar entrega de “comida a domicilio”, es un equilibrio muy frágil y podría romperse por exceso o defecto. Si llegan muchos sedimentos las especies no los consumen en su totalidad y esos excesos comienzan a coger el oxígeno para su degradación, hecho que afecta la salud de los ecosistemas.

“Entonces – explica Juan Camilo –, como todo en la vida, esto es un balance. Y el buen estado de salud de los sistemas fluviales es uno de los elementos esenciales para que puedan cumplir con estos procesos de manera cabal y así ser el soporte de todas las actividades y procesos marino-costeros”.

Tal y como lo menciona Everildys, las playas tampoco escapan a este equilibrio. La buena salud de aquellos lugares que muchas personas consideran inertes y aptos solo para el veraneo y la parranda, también dependen de los ríos y de lo que suceda aguas arriba. El biólogo marino Cesar García Llano, explica que en los ecosistemas marino-costeros hay dos tipos de playas: unas cuyas arenas están conformadas por carbonato de calcio producto de la descomposición de un alga llamada Halimeda. Estas playas se caracterizan por ser de color amarillo o blanco. Las otras, de color oscuro y arena fina se forman a partir de los sedimentos que arrastran los ríos. Por su riqueza en material orgánico, este segundo tipo de playas, son restaurantes para muchas pequeñas especies.

“Hasta el infinito y más allá”

Y… ¿Cuál es la conexión que existe entre la parte continental y sus ríos con altamar, lugares en los que no existen islas, playas, ni formaciones rocosas que afloran del mar?

Esta respuesta la responde el profesor Juan Camilo: “luego de que llega a las desembocaduras, el sedimento se queda un tiempo allí y hace parte de todos los procesos biogeoquímicos. Luego, esos sedimentos se transportan hacia la plataforma y a las zonas más profundas a través de deslizamientos submarinos, corrientes de turbidez, etcétera. Entonces, esos sedimentos localizados en la cordillera Beata o en otros lugares más profundos, en algún momento estuvieron en las zonas deltaicas. En resumen, por increíble que parezca entre los depósitos sedimentarios de las profundidades y las zonas continentales hay vínculos muy fuertes. No es descabellado pensar que una partícula de arena de una cordillera profunda en el Caribe en algún momento fue parte de una roca de algún nevado”.

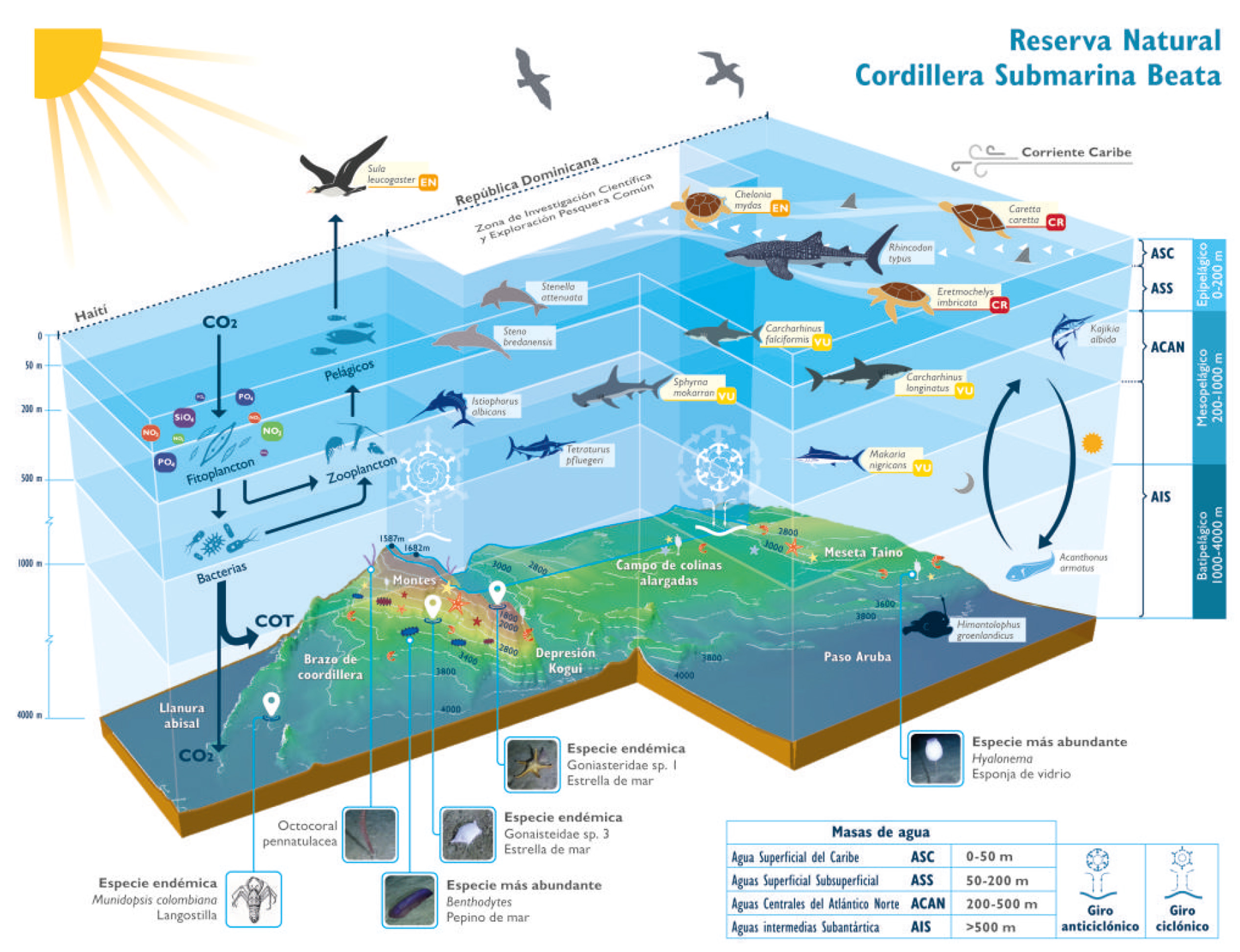

Pero la conexión no termina allí y se extiende por todo el Caribe hacia las Antillas Mayores y Menores. Es el caso de la cordillera Beata, una formación geológica ubicada al noroccidente de la península de la Guajira, en las profundidades de las plataformas marítimas de Colombia y República Dominicana. Su base se encuentra a los 4.400 metros de profundidad y su altura máxima alcanza los 1600 metros de profundidad. Juan Manuel Polo, jefe de la Reserva Natural Cordillera Beata, cuenta que esta región “es un corredor que conecta el Caribe sur con el Caribe norte donde hay ecosistemas profundos y tránsito de muchas especies”.

En esa cordillera, explica Ángela Arias, guardaparques de la Reserva Natural Cordillera Beata, “al igual que sucede con Los Andes, posee múltiples ecosistemas” que proveen de alimento a especies que hacen su tránsito entre las costas caribeñas, tal y como sucede con la tortuga carey que viaja por todo el Caribe en busca de playas para desovar, entre ellas las colombianas. Este es un claro ejemplo sobre como todo está conectado. La tortuga carey viaja por zonas de altamar en donde encuentra alimento en los ecosistemas de la región, llega a las playas en donde abre nidos y deposita los huevos en las arenas que dejan los ríos que recorren centenares de kilómetros desde los páramos y nevados.

Guardianes de la conectividad

Con la creación del Parque Nacional Natural Cueva de Los Guácharos, en 1960, Colombia incursionó en la creación de áreas protegidas con el fin de resguardar especies de fauna y flora con alguna importancia biológica o científica. Al poco tiempo los parámetros se extendieron a consideraciones paisajísticas y culturales, pero una de las principales razones que primó a la hora de constituir estas áreas fue proteger las fuentes y recursos hídricos. No en vano de los 18 parques que surgieron en 1977 varios estaban localizados en nevados (El Cocuy y Huila) o en páramos (Chingaza y Sumapaz). En ese año se crearon varias áreas protegidas marino-costeras: el Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos y los parques nacionales naturales Sanquianga y Corales del Rosario.

Sin tener clara la conectividad entre el continente con la zona marina, la oleada de áreas protegidas creadas a partir de la década de los 70 del siglo pasado, en la práctica, terminó conservando una parte de esta. Y a medida que pasaba el tiempo y con la consolidación de la biología marina en el país (cuya primera facultad se creó en 1962 en la Universidad Jorge Tadeo Lozano) se fue conociendo aún más la multiplicidad de ecosistemas marinos y la necesidad de preservarlos. No es coincidencia que entre 2000 y 2022, de las catorce áreas protegidas, la mitad corresponden a regiones marino-costeras. Recientemente en 2022, tras dos expediciones científicas se crearon el Distrito Nacional de Manejo Integrado Colinas y Lomas Submarinas de la Cuenca Pacífico Norte y el Parque Nacional Natural Reserva Natural Cordillera Beata.

Al día de hoy, los retos que tiene Parques Nacionales Naturales para conservar este circuito que comienza en los nevados y termina en alta mar son numerosos. La contaminación de los ríos, la deforestación de manglar, la caza indiscriminada, grandes proyectos de infraestructura como el Canal del Dique, el cambio climático han puesto en peligro a los ecosistemas marinos costeros.

Frente a esta situación los guardaparques no se han quedado de manos cruzadas y en todas las áreas marinas protegidas han emprendido una lucha para detener las amenazas que se ciernen sobre ellas. Acompañados de organizaciones internacionales y de las comunidades locales, llevan a cabo procesos de restauración de manglares, de reproducción sexual y asexual de corales. Han emprendido campañas de educación ambiental y de cuidado de las playas. Los guardaparques saben que con estas acciones se aporta al cuidado de esa valiosa conectividad.