Hacia mediados de la década de 1970, Elvira Alvarado Chacón estudiaba biología marina en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Por fin hacía realidad su sueño que tanto había alimentado desde pequeña, cuando su papa la llevaba a la playa en Estados Unidos y ella veía el programa “El Investigador Submarino”. Sabía que la biología marina iba a ser su vida, pero no se imaginaba que un suceso que ocurría a miles de kilómetros la llevarían a emprender una incansable batalla que aun hoy continúa, en momentos en que goza de su pensión.

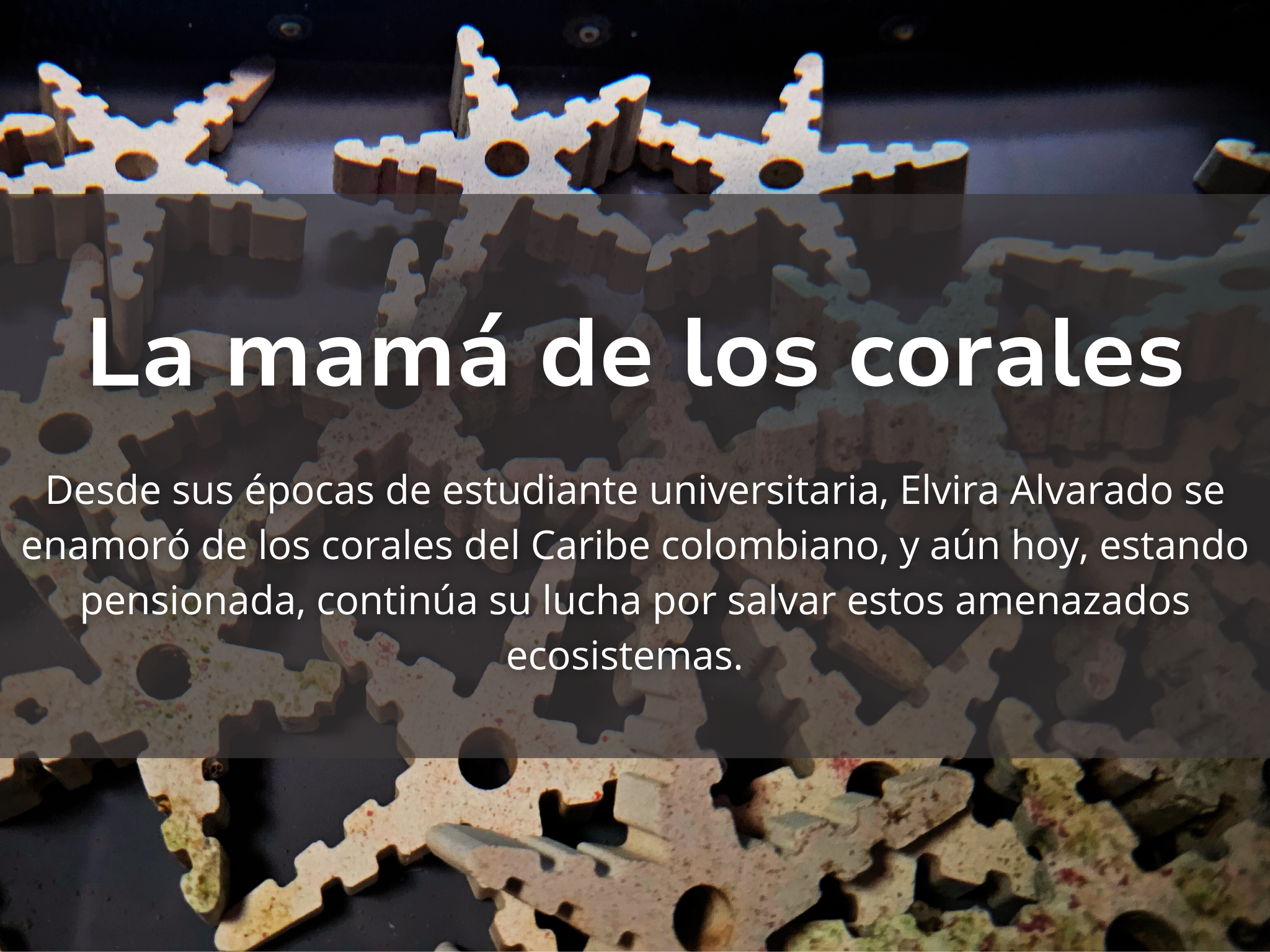

En 1973 el biólogo marino Arnfried Antonius, documentó un extraño fenómeno en los arrecifes de Belice. Poco a poco aparecieron corales con manchas blancas rodeadas por una línea negra que causaban su muerte. El anuncio de la rara enfermedad, a la que años después se le denominó “banda negra”, lo dio Antonious durante una reunión de la Asociación de Laboratorios Marinos Insulares del Caribe. Pocos años después el mismo científico y otros biólogos reportaron otra enfermedad a la que llamaron “banda blanca”. Estos episodios eran tan solo el comienzo de una gran tragedia que acabó con una gran porción de los corales en Caribe. Solo era cuestión de tiempo para que la mortandad llegara al Caribe colombiano.

Mientras aparecían los primeros reportes de esas raras enfermedades, en 1978 el profesor de invertebrados y primer director del Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario, creado en 1977, llevó a Elvira a conocer la nueva área protegida. El encuentro con los arrecifes coralinos fue amor a primera vista. Quedó enamorada de los colores, la diversidad de especies y la variedad de corales. “Nosotros fuimos muy afortunados porque en 1978 todavía teníamos el arrecife en muy buen estado. Yo alcancé a conocer todas las especies, alcancé a conocer las barreras tal como eran. Vi a la Acropora palmata y a la Acropora cervicornis en su fulgor de dominancia. Vi gran variedad de peces, de algas…”.

La gran mortandad

Con título en mano, Elvira consiguió un puesto administrativo en el Museo del Mar de la Jorge Tadeo. No era el trabajo ideal porque, por más bonito que fuera el museo, ella no quería quedarse encerrada entre cuatro paredes, quería ir al mar a investigar. Pero, al no haber mejores perspectivas provechó su cargo para leer decenas artículos del centro de documentación y destinó sus vacaciones para ir a las Islas de Rosario. En uno de esos viajes, en 1984, comenzó a documentar lo estaba pasando con los arrecifes del área protegida.

“Ese año nos fuimos de vacaciones con tres compañeros más y vimos un deterioro grande. Empezaban a caer sobre todos nosotros los sedimentos. Se veían algunas colonias como blanqueadas, pero en esa época se decía que era algo normal que ocurría en las temporadas del año en que el agua se calentaba. Después comenzamos a ver a las Acropora palmata y a las Acropora cervicornis blanquearse y morir en posición de vida. Vimos de primera mano la evolución de esa gran mortandad”, comenta Elvira.

Lo visto por Elvira la llevó a dedicar su vida a las islas del Rosario y a entender lo que estaba pasando. Había un poco de frustración en lo que ella hacía. La mortandad avanzaba y todavía no se entendían muy buen sus causas ni mucho menos se encontraba una solución. En un principio ella adjudicaba la causa del problema al sedimento del canal del Dique y todavía no sospechaba que el blanqueamiento de corales se debía a la enfermedad que en 1973 reportó el biólogo Antonius. Ahora, según diversas investigaciones se puede decir que la rápida muerte de corales en las Islas de Rosario se debe a una combinación de factores naturales (como las enfermedades) y antropogénicos que, en últimas, son consecuencia de la degradación de los mares.

De acuerdo con la investigación “Áreas Coralinas de Colombia” de Invemar, entre 1984 y 1993, la “enfermedad blanca” causó casi la desaparición completa de los corales del género Acrópora, especie dominante en los arrecifes coralinos de las zonas someras de la región. Con el paso del tiempo, a esta enfermedad se sumaron otras cinco más. Para entender la magnitud de esta tragedia los investigadores Jaime Garzón-Ferreira, Miguel Moreno-Bonilla y Jorge Valderrama Vásquez, en una investigación hecha en 2004, afirman que las Acrópora dominaban el paisaje de los arrecifes someros desde hace 2,6 millones de años, es decir desde el Pleistoceno, por lo tanto, la “mortandad masiva durante los años ochenta es un hecho sin precedentes por lo menos en el Holoceno tardío (últimos 3000-4000 años)”

Inicia la lucha

Elvira y sus colegas poco o nada podían hacer para detener el avance de la muerte de sus queridos corales. En vez de rendirse, ella reflexionó que, si no había cura para las enfermedades coralinas, lo mejor era comenzar a trabajar en la reproducción de estas especies y repoblar las zonas degradas. Así, en la década de los noventa dirigió sus esfuerzos a entender la reproducción de los corales. Primero se interesó por la asexual que consiste en tomar fragmentos o microfragmentos de un organismo y sembrarlos o criarlos en “guarderías marinas”, para luego trasplantarlos en las zonas degradadas.

Durante esta época Elvira y otros colegas se anotaron uno de los mayores éxitos en el trasplante de corales: “En 1997 – cuenta – escuché que iban a hacer un dragado en Varadero, ahí en Bocachica, y que se iban a tirar unas colonias muy grandes de corales. Entonces me junté con dos colegas y montamos un proyecto de trasplantar las colonias coralinas de Varadero a Isla Grande en el parque Islas de Rosario, que fue la zona que yo vi que más se deterioró en el 80. Llevamos cerca de 100 colonias de tres especies diferentes para ver cómo era la respuesta de ellas a ese trasplante. Nos fue muy bien. La sobrevivencia fue del 99.9 por ciento”.

Ese mismo año Elvira también vio el primer desove de corales. El fenómeno, observado por primera vez en Colombia, volvió a cambiar sus prioridades, desde ese momento invirtió todas sus fuerzas y conocimiento en comprender la reproducción sexual de estos seres para hacerla en laboratorio y mejorar el repoblamiento de las zonas degradas. Según Elvira, la reproducción asexual es una forma rápida y efectiva de crear muchos corales, pero tiene un problema: todos los individuos son clones genéticamente iguales al coral madre, condición que los hace más vulnerables a enfermedades o cambios ambientales. “De ahí la importancia de la reproducción sexual porque genera individuos genéticamente únicos y distintos a sus padres”, dice.

En su tesis doctoral, Elvira se dio a la tarea de entender hasta los más mínimos detalles de la reproducción sexual de corales. La investigación costó mucho esfuerzo y se demoró más tiempo de lo pensado: “vivía en Bogotá, trabajaba en Bogotá y tenía mi vida, mi esposo, mi hijo allí. Me tocaba de a poquitos. Por fortuna la Universidad del Valle del Cauca, en donde hacía el doctorado, y mis profesores, fueron muy amplios conmigo. Pude tomar clases en la Universidad Nacional por los convenios que había”. Como se dice coloquialmente, su tesis la hizo con las uñas. No tenía apoyo financiero y el dinero que ganaba lo invertía en los viajes a Islas del Rosario. Por fortuna contó con el apoyo de Parques Nacionales Naturales que le permitía quedarse a dormir en la sede o en las cabañas y casi siempre le facilitaban la lancha para trasportarse. También obtuvo el respaldo de otras instituciones como el Oceanario Islas del Rosario.

En Parques conoció a Diego Duque, un joven guardaparques que hacía un par de años había llegado como voluntario a Islas del Rosario pero que, enamorado del Caribe colombiano, decidió nunca retornar a su natal Armenia. Diego, técnico en recursos naturales, creía que su destino era recorrer y preservar los páramos y nevados del Eje Cafetero y nunca se le pasó por la mente vivir el resto de su vida en Cartagena. “Sigo haciendo lo que mi destino me señaló, pero en un lugar distinto, en vez de subir páramos y cuidar su flora y fauna, estoy acá restaurando corales, protegiendo tortugas y haciendo mucha educación ambiental. Ya son 20 años acá y creo que de acá no me moveré”, dice.

Desde ese momento, a inicios del nuevo milenio, Diego se convirtió en el compañero inseparable de Elvira: durante los 18 meses en que ella viajó de manera constante a Cartagena, él la acompañaba los siete días de la semana a recoger los muestreos. Pasaban noches y días enteros observando cómo las lesiones de los corales influían en la reproducción.

“Ella llegaba sola no tenía ni auxiliares, ni colegas que le ayudaran. Tenia los avales de la dirección de Parques, entonces decidí apoyarla porque el tema me parecía interesante. Ella quería ver cómo era la reproducción en los corales enfermos o heridos. Nos montábamos en la lancha que yo conducía, nos sumergíamos, recogíamos muestras de corales sanos y enfermos, contábamos los huevos en la época de reproducción. Todo eso le sirvió para demostrar que los corales heridos gastaban más energía en su recuperación que en reproducción”, recuerda Diego.

Sexo y corales

En 2008, Elvira obtuvo su doctorado. Su tesis contribuyó a comprender mejor la reproducción sexual de los corales, tema que poco se conocía en el país. Lo hecho por ella, sirvió de base para futuras investigaciones y tesis sobre el tema. En esta etapa, Elvira conoció a la bióloga Valeria Pizarro, quién exploraba las posibilidades de la crioprersevación (congelar los gametos coralinos para utilizarlos después). Con ella continuó estudiando la reproducción de diferentes especies de corales. Y en los años siguientes determinaron con exactitud los días y horas de la noche en que los corales desovaban y expulsaban el esperma, experimentaron con la fertilización en laboratorio, recibieron capacitaciones en el exterior y mantuvieron contacto con colegas de otras partes del mundo, todo con el fin de restaurar las zonas afectadas por la gran mortandad.

Las investigaciones avanzaron muy lento, no solo por la falta de recursos y de financiación, sino por las eventualidades que suelen suceder en un país como Colombia. Los cortes de luz ocasionados por el pésimo servicio de energía eléctrica en el Caribe colombiano, arruinaron muchas muestras, como sucedió con un experimento de reproducción sexual dirigido por Valeria y Codirigido por Elvira en el Panque Nacional Natural Tayrona. En ocasiones la rabia y la frustración se apoderaba de Elvira y sus colegas. Daban ganas “de mandar todo al carajo” pero el compromiso con los corales le ganaba a las decepciones.

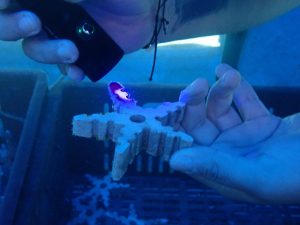

Con 10 años de experiencia, en 2018, con el apoyo del Oceanario Islas del Rosario, que no solo les dio un espacio para sus experimentos, sino que les permitió quedarse en sus instalaciones los días necesarios, Elvira y Valeria comenzaron a fertilizar los huevos de corales y a criar larvas a gran escala con el fin de observar el desarrollo embrionario. En ese año, por primera vez lograron llegar a la etapa en que estos pequeños animales, se asientan en los sustratos (piezas de una especie de concreto o material similar acondicionadas para que las larvas sigan su crecimiento) para volverse pólipos. La investigación fue un éxito en términos de fertilización, pero las larvas murieron al poco tiempo. Poco a poco, Elvira y sus colegas han mejorado sus resultados: “Hoy en día tenemos una fertilización muy alta, casi del 98 por ciento y una sobrevivencia de la larva del más del 48 por ciento y estamos tratando de mejorar el asentamiento”, explica.

En el 2020, Elvira obtuvo el apoyo de Ecomares, SECORE International, Oceanario Islas del Rosario, Diving Planet, Universidad del Magdalena y Parques Nacionales para llevar a cabo un proyecto para criar larvas de coral a gran escala. En los tres años siguientes, ella y sus colegas, la gran mayoría voluntarios, mejoraron las técnicas de recolección de huevos y larvas, de fertilización y de asentamiento. Hicieron diversos experimentos en el laboratorio y a mar abierto para conocer las condiciones que necesitaban las larvas para asentarse. Un trabajo que también ha sido hecho con las uñas.

Elvira reconoce el apoyo de todas las instituciones científicas y en especial de Parques Nacionales, pero también ha aprendido a hacer magia con los pocos recursos que obtiene: “Buena parte de lo que hago me lo pago con mi pensión y si hay algún recurso que me dan lo rindo al máximo y lo comparto con todos aquellos que me acompañan. Si me financian la alimentación, yo no la utilizo solo para mí, de ahí sale para que otras personas coman. Todo esto se hace por amor al arte”.

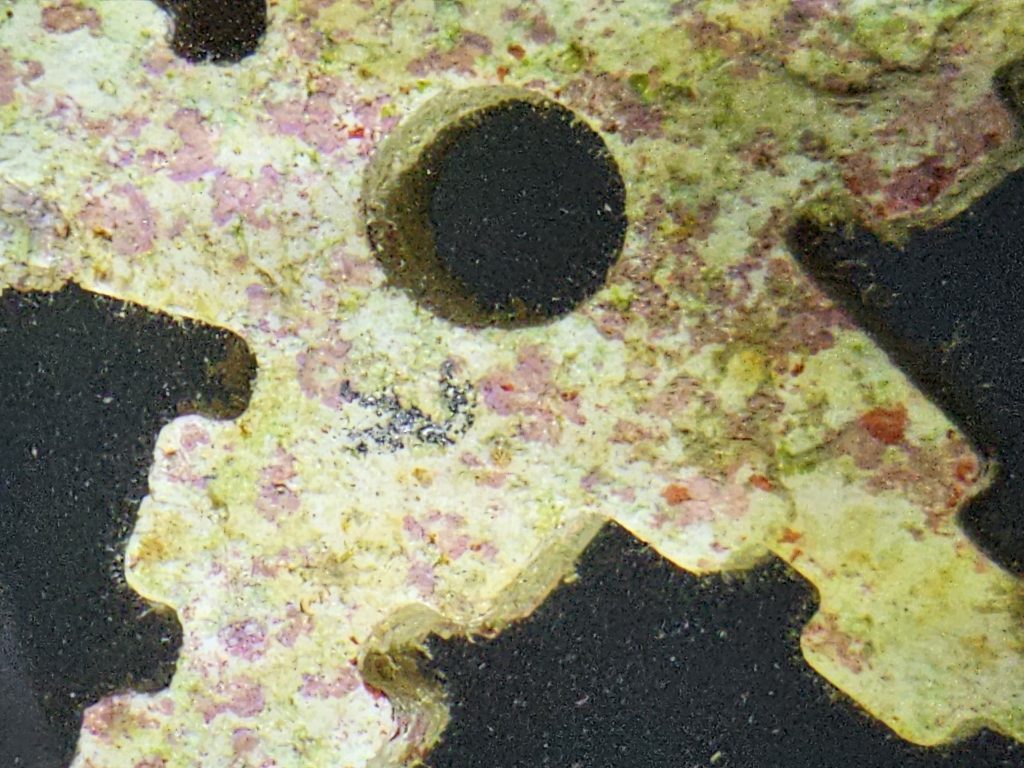

Entre las especies elegidas por el proyecto se encuentra la Diploria labyrinthiformis, conocida comúnmente como coral cerebro. Esta especie fue la escogida por Elvira para llevar a cabo la reproducción sexual al siguiente estadio: trasplantar los pólipos a las zonas del Parque Islas de Rosario que se quieren restaurar. Si bien en años anteriores se hicieron unos pequeños experimentos de trasplante, en esta ocasión se hizo a una mayor escala.

Un sueño hecho realidad

La nueva aventura comenzó en la clara noche de luna llena del pasado 16 de mayo. Tras varias jornadas nocturnas de vigilancia, 21 colonias de Diploria labyrinthiformis liberaron sus huevos y esperma expulsados. El equipo de voluntarios de distintas instituciones que acompañó a Elvira capturó el material genético y lo trasladó al laboratorio del Oceanario, en donde se llevó a cabo la fertilización. De los 700.000 embriones, 32.000 alcanzaron el estado larval.

En las cuatro siguientes semanas, Elvira, guardaparques del Parque Nacional Natural Islas del Rosario y personal del Oceanario acondicionaron los sustratos para que las larvas se fijaran y crecieran hasta convertirse en pólipos. Entre el 6 y 7 de junio se contaron cerca de 100 pólipos. Paso a seguir: trasplantarlos en la barrera coralina de Isla Grande en el parque Islas del Rosario.

En la mañana del 8 de junio comenzaron los preparativos para trasladar los sustratos a su nuevo hogar. Trasnochada, Elvira comenzó a dirigir la operación: “ustedes se suben a esta lancha”, “ustedes a la otra”, “acá toca cargar las bandejas con los sustratos”, “hagan las cosas con cuidado, no podemos cometer ningún error” … se le escuchaba decir. Las dos lanchas de Parques Nacionales con 20 personas, entre los que se encontraban, Elvira, sus colegas, jóvenes afro de la comunidad de Orica que participan en actividades de restauración, guardaparques y, por su puesto, su gran amigo Diego Duque, partieron del Oceanario rumbo a Isla Grande a una escuela de buceo Diving Planet a recoger los tanques de buceo y otros equipos. Y luego hacia el sitio seleccionado para sembrar los sustratos.

Minutos antes de la inmersión, Elvira organizó los grupos y dio las instrucciones finales. Todo funcionaba a la perfección. Bajo el mar ella y sus colegas distribuyeron los sustratos en la barrera coralina. Pasaron 30 minutos y todos emergieron a la superficie, se quitaron las caretas y con caras de felicidad posaron para la foto. Fue el fin de un trabajo de casi un mes, que recogía el conocimiento, las alegrías y las frustraciones de más de 20 años de la lucha incansable que Elvira ha emprendido para proteger los arrecifes coralinos. Lucha que le ha hecho merecedora del apodo de la “mamá de los corales”.

A ella le fascina que la llamen así: “es un reconocimiento a mi trabajo de toda una vida, a mi dedicación y a mi pasión. Pero aquí hay muchas mamas y muchos papas. Esta Diego que me ha acompañado desde hace 20 años, esta Valeria y las demás personas que voluntariamente se han unido a esta labor. También están las instituciones que me han apoyado Parques Nacionales; que nunca me ha abandonado; Ecomares, que en esta etapa a asumido parte de mis gastos; El Oceanario, que siempre ha puesto sus laboratorios y facilidades; Secore; Diving Planet; Universidad del Magdalena… en fin esto es un trabajo colectivo en pro de salvar los corales”.

Ahora los pólipos serán monitoreados durante tres años para ver si sobreviven a las condiciones naturales. Entretanto Elvira sigue navegando las aguas del parque Islas del Rosario para recolectar material genético, ampliar la reproducción sexual en laboratorio de otras especies de corales y aumentar el número de pólipos fijados en los sustratos. El 5 y 6 de septiembre pasado ella con el equipo de investigación y monitoreo del Parque Nacional Natural y muchos voluntarios de otras entidades como Diving Planet, WWF, Agenda del Mar, DivingLife, Grupo Argos y otros actores, recolectó gametos de Pseudodiploria strigosa (otra especie de coral cerebro) para volver a repetir la misma actividad realizada el pasado mes de junio.

Fotografías: Ecomares